ウィーンの伝統を守れ

著:増澤 幸和

〜オーボエ(ウィンナ)〜

どうしても、モーツァルトやヨハンシュトラウスの曲となると、ウィンナ・オーボエのあの鼻にかかったようなやわらかな音(優雅な宮廷音楽?)が忘れられません。ウィーンに行く度に中古でもいいからと、あちこち探し回りましたが、見つけることが出来ませんでした。

そして、最終的にたどり着いた時の返事は、な、なんと!

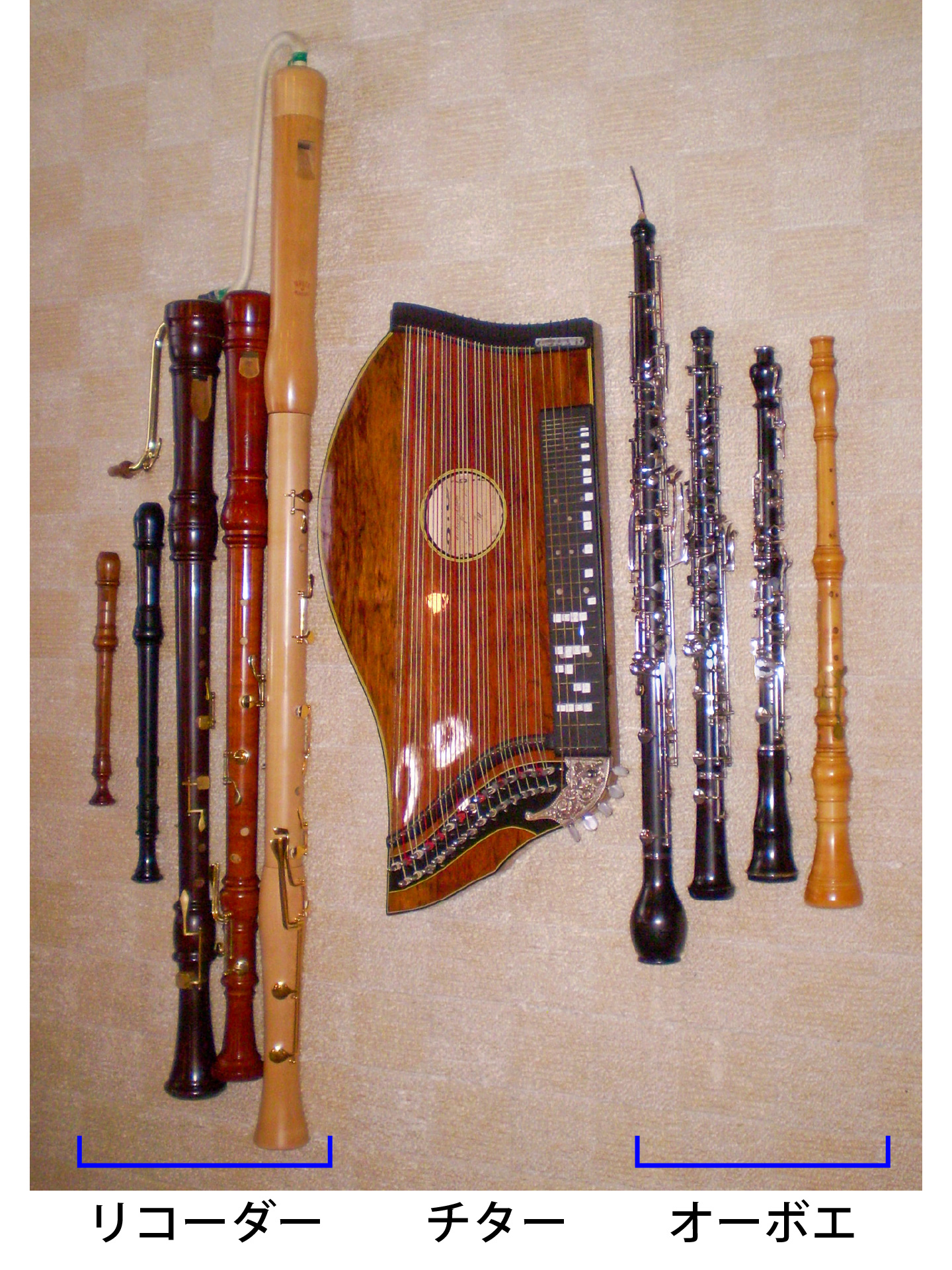

チターの右側は、オーボエ属で、左側より順に

イングリッシュホルン(仏名:コールアングレ)、

モダン・オーボエ、ウィンナオーボエ、バロックオーボエです。

「ウィーンで作れる技術者、職人は絶えていない。今は日本のヤマハで作っている。」

「えー!なんてことだ。何をしにウィーンに来ていたのだ!無駄な日々だった。」

と肩を落としてすごすごと帰国しました。

なら何で日本ではPR、宣伝していないのか?早速戻って尋ねました。

それによると

「ヤマハで作ったものは、ウィーン市(ウィーン・フィル?)からの特別契約注文によるもの。本数も限定50本。それ以降は未定。」

ぶっきらぼうな返事。

ウィーン側は世界中にオーボエのコピーを打診していたが、「付き合ったら採算が取れず潰される」という理由で全部断られ、「なら金管のコピーをやり遂げたヤマハに当たれ!」ということで、当時ウィーン・フィルのオーボエ首席のトレチェック氏がヤマハに送り込まれ(完成するまでは帰るな?)ということで何とか試行錯誤を繰り返し、完成し(ウィーンに)送られ30本は稼働中。20本は予備、スペアに。ノウハウもあるため一般公開はしない。

ウィーンの伝統音楽維持のためだった。

ここで、諦め、しばらく経って、行きつけの店で雑談していた時、店主から、

「増澤さん、中古でウィンナ・オーボエ入荷しましたよ!」

以前から声はかけていたのですが、突然でびっくり。なんでも山口県に住んでいる人が、ヤマハが予備用に50本以外に内緒で作っていた51番を頼み込んでヤマハから手にいれたものでした。

しかし、リード、運指、奏法がわからず断念、手放したというもの。それを引き継ぐ形になりました。

途中、浜松在住のウィンナオーボエの留学をした人からもアドヴァイス頂きましたが状況変わらず。何年か経って、ヤマハのカタログにウィンナオーボエが載ったので晴れてアフターサービス受けられるかと思いましたが、あくまでもヤマハで新品のウィンナを購入した人だけが受ける恩恵。どこまでも冷たいお返事。

試行錯誤の旅はまだ続いています。

2021年12月23日

那須塩原市まちなか交流センター くるる

- 増澤 幸和

- 新コレガリベラ合奏団 主催

- オーボエ、リコーダー奏者

新コレガリベラ合奏団

-

コンサートのご案内〜バロックの響き

「ふらっと♭コンサート #4 バロックの響き」が2023年10月8日、まちなか交流センターくるるで開催されます…

-

私の楽器たち:24年ぶりの再会

〜チェンバロ&チター〜 バロック時代の管楽器はバロックピッチで作られていますが、チェンバロは調律をすれば調整が…

-

私の楽器たち:バロックピッチ

〜オーボエ(バロック)〜 バロック時代の楽器は構造がシンプルでピッチA=415と低く作られています。 たまたま…

-

私の楽器たち:ウィーンの伝統を守れ

〜オーボエ(ウィンナ)〜 ウィーンに行く度に中古でもいいからと、ウィンナ・オーボエをあちこち探し回りましたが、…

-

私の楽器たち:オーケストラの必需品

〜オーボエ(モダン)〜 これまでの人生を振り返って、私にとって最も大きな影響を与えたものはオーボエです。 オー…

-

私の楽器たち:一音いくら?

〜イングリッシュホルン〜 オーケストラに在籍していると、曲によって時々イングリッシュホルンの含まれたものがあり…